独自の視点で読み解く⑰

「株式会社Forema(フォレマ)」

過去に本サイトの別企画「教えて!先輩」でご紹介した、株式会社Forema(フォレマ)CEOの小泉靖宜さんを追跡取材。新事業の立ち上げや安芸太田町の廃校への移転、ひろしまユニコーン10 STARTUP ACCELERATION 2023への採択などで、さまざまなメディアにも取り上げられているForemaの現状について尋ねてみました。

過去記事

https://hiroshima-starters.com/life/tellme_koizumi.html

ひろしまユニコーン10

https://hiroshima-unicorn10.jp/

株式会社Forema代表取締役CEO

小泉靖宜さん

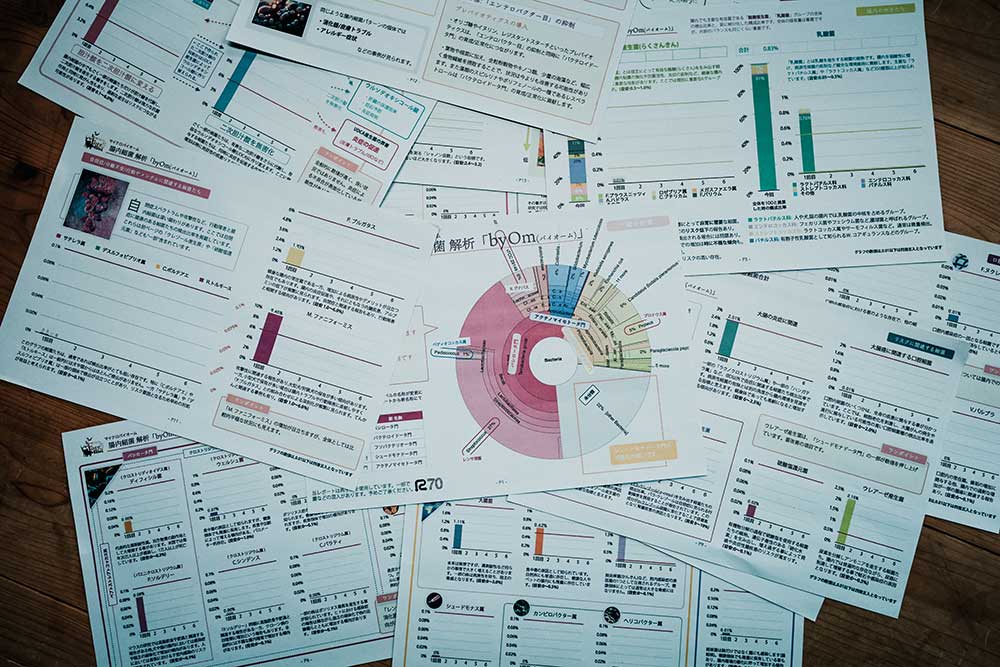

広島県出身。東京でウェブサイトの企画やデザイン等に携わったのち、2017年からジビエ(野生動物の肉)を活用したペットフード事業を展開。広島市内にあった本社を2021年に安芸太田町に移転。同年に、ペットの健康課題を改善するための腸内細菌解析とサプリ提案サービスであるbyOm(バイオーム)をリリース。数多くの腸内データ解析を元に腸内サプリの開発・販売を行っている。

https://www.forema.jp/

原点は「ペットの健康課題を解決したい」

- 記者 前回の取材時は、鹿などジビエを活用したペットフードのお話が中心でした。もともとは殺処分された命をなんとか生かせないかという思いがあったと。そこから新たな領域に踏み込まれたとのことですが、まずは当時のジビエのペットフード事業がどういった経緯で拡大していったのか、あらためてお聞かせください。

- 小泉さん よく「ジビエのペットフードなんて、ニッチな商材じゃない?」って言われますが、意外にも私たちが考えて仕掛ける前に、お客さまから「ペット用にジビエフードが欲しい」って問い合わせがあったのです。私たちは「そんな需要があるんだ」って驚きました。「ペットの健康にいいらしいから買いたい」というニーズだったのですが、そこから市場を調べていったら、「これは大きな可能性があるな」と。

- 記者 もともと、いくつかの事業に挑戦されていたそうですね。

- 小泉さん ウェブ制作の事業体をベースに、そこからいろいろやってはいました。挑戦する中で寄り道したら、そっちが当たったという感じです。実は、飲食店向けのプラットフォーム事業にも挑戦していたんですが、軌道に乗る前にコロナが来て失敗しています。でも、その前にペットフードの事業は始めていて、そちらが伸びたという感じです。

- 記者 今、新たに取り組まれている腸内細菌を解析するbyOm(バイオーム)の事業については、いつから取り組まれていたのですか?

- 小泉さん ペットフード事業を始める前の2013年頃から、腸内細菌やマイクロバイオーム(腸内細菌叢/腸内フローラ)の研究をしていました。犬猫って、病気やアレルギーが増えているんですよ。抜け毛や皮膚のかゆみとか、謎の下痢を繰り返すとか。病院に連れて行っても原因が特定できないケースも多い。そういう状況の中で「ジビエの肉にしたら毛並みが良くなった」「体調が安定した」といった声をいただき、深く調べてみると、食の問題や腸内環境に行き着くのです。そのため、ペットフード事業を開始した頃には、すでにその下地はありました。

- 記者 腸内細菌の研究をずっと温めていたとは驚きです。すぐに事業化していないのは、何かハードルがあったのでしょうか。

- 小泉さん 研究機器の価格や技術的な問題です。昔は1億円クラスの機器が必要でしたが、コストの低下や技術の進歩により、ここ数年で一気に現実的になったのです。満を持して、腸内細菌の解析サービスやサプリの開発をスタートさせましたが、「ペットの健康」に関する「お客さまの課題を解決」という意味では、もともとのジビエ事業ともつながります。

続かないと意味がない

- 記者 ビジネスの幅が一気に広がったと。しかし資金調達は大変ではなかったのですか。

- 小泉さん 創業したてで新しいことを行う場合、融資は厳しいですよ。創業融資など制度上はあっても、実際はかなりハードルが高いのです。手持ち資金がある人や大企業勤めだった人は、融資を受けやすいと思いますが。うちはずっと選択肢がない中で、突破口を探していく感覚でした。銀行融資が簡単に「ダメです」と返ってきても、事業計画や書類を整え直して積み上げていくしかない。銀行口座を開くだけでも「設立したてだと……」と言われたり、クレジットカードの上限額がとても低かったり。既存の仕事をしながら出資してくれるベンチャーキャピタルを探し、一つ一つやりくりして、地味なサバイバルでした(笑)。

- 記者 今までサバイバルして、続けてこられたのは、どういったところがポイントでしょうか。

- 小泉さん 実はITの情報分析と、今の腸内細菌の研究は共通する点があるんです。「たぶんこうだろう」と仮説を立て、当たりを付けていくのを繰り返し、答えを探します。専門の研究機関と、専門外からスタートした私たちが、同じ土俵で戦えている理由は、専門以外のことも含めたいろいろな情報を、複合的に考える取り組みをしてきたことが挙げられると思います。

- 記者 現在、腸内細菌の解析に加えて、新たに有用な微生物の培養にも取り組もうとしているそうですね。

- 小泉さん 培養が面倒で商品化が難しく、研究レベルでしか扱われていない微生物の中には、可能性が高いものがまだまだあります。そこをどうにか実用化して、健康に役立てられないかと模索しています。ニッチな領域だと、乳酸菌という大市場を持っている大手は挑まない。となると、私たちみたいなベンチャーがやるしかないでしょう。

- 記者 それはペット向けというより、人間の健康維持も意識しているのですか。

- 小泉さん そうです。病気になってから薬に頼るのではなくて、腸内環境を整えて予防する。日本の医療費はどんどん上がっていますが、少しでも歯止めをかけられたらと。私たちのビジョンは「自然界との共存 微生物との共存」ですが、ペットも人間も関係なく応用できると考えています。

東京に対する一つのアンチテーゼ

- 記者 それにしても、Foremaさんのホームページを見ると、過疎地域への関心とか、新しい働き方の提案とか、いろいろなメッセージが込められていますよね。もともと東京で働いていたそうですが、安芸太田町の廃校(旧津浪小学校)に拠点を持たれたのもその一環ですか。

- 小泉さん 私は東京に10年いたのですが、過度な一極集中に疑問を感じていました。「必要のない人たちが多すぎるのでは?」と。そして「じゃあ自分が帰ろう」と思いました。経験を積むなら東京がいいのですが、突き抜けた事業をやるには、都心じゃない方がいいとも言えます。実際、廃校が余っているような地域には、東京にない面白い資源がゴロゴロあります。ここで誰もやらないことをやる。私たちはベンチャーなので、でっかい資本や大企業には、違う戦い方でしか勝てない。だからこの自然豊かな場所で、研究とEC事業を掛け合わせているのです。私たちがこの廃校で面白いことをやるのは、一つのアンチテーゼですね。

- 記者 実際に広島市内へ、そして安芸太田町へ移られてどうですか?

- 小泉さん 違う世界が見えてきましたね。東京にいた頃の生活と今の生活で、連続性が全くないんです。まるで映画の前作ぐらい別物です。だからこそ面白いので、来たい人は飛び込んできてほしいです。

- 記者 人材確保はどうですか? ベンチャーのスピード感もあるし、かなり特殊な領域だと思うのですが。

- 小泉さん もちろん専門性が高い人材に越したことはありませんが、今の時代、なんでも80点くらいにこなせる人がいると、どこでも重宝されると思います。AI時代になって、一つの専門性を長年かけて磨いても、技術の進歩で一気に陳腐化する可能性があります。そうなると、一芸特化だけではリスクが大きい。中小企業やベンチャーは、フットワーク軽く動けるからこそ、チャンスがあります。やはりサバイバル能力なのです。

挑んでいないとチャンスはつかめない

- 記者 では最後に、創業者やこれから新しく何かを始めたい人に対して、小泉さんからのアドバイスをいただけますか。

- 小泉さん これまで何度も「新しく始めるにはどうすればいいか?」って聞かれたのですが、それ自体が危ないです。「答えを人に求める」思考回路だと、AIに仕事を奪われるのではないでしょうか。そして「やっぱり怖い」と言って動かない人が多いと感じます。日本って恵まれていて、創業に失敗しても、のたれ死ぬってことはまずない。借金300万円だって、自動車を買うのと同じレベルと考えれば、そこまで恐怖じゃないでしょう? 誰かに正解を求めなくても、自分でしっかり考えてやってみる。そこでダメならやり直せばいい。そういうマインドが、サバイバルを可能にすると思います。

- 記者 確かに日本の社会では、それくらいの失敗で人生が終わることはないですね。「どうすればいいか」を聞くのではなく、自分で立ってやってみる。そこが大事だと。

- 小泉さん そうです。もちろん他人に迷惑をかけない範囲ですけれど(笑)。意外と大したリスクではないし、挑んでみると面白いです。うちは、鹿やイノシシの肉を活用したペットフードで、周りから「本当にやるの?」って言われたんですよ。でもニーズはあった。腸内細菌の事業も、最初は「お金がかかるし無理」と思われたけれど、技術が進んでチャンスが来ました。そういう流れは、挑んでいないとつかめないんですよ。

- 記者 本当に面白いお話をありがとうございました。新しく始まった事業がさらに発展していく予感がしました。「微生物との共存」が、まさに人やペットにとっても鍵になりそうですね。今後の展開を楽しみにしています。

独自の視点で読み解く一覧

![]()