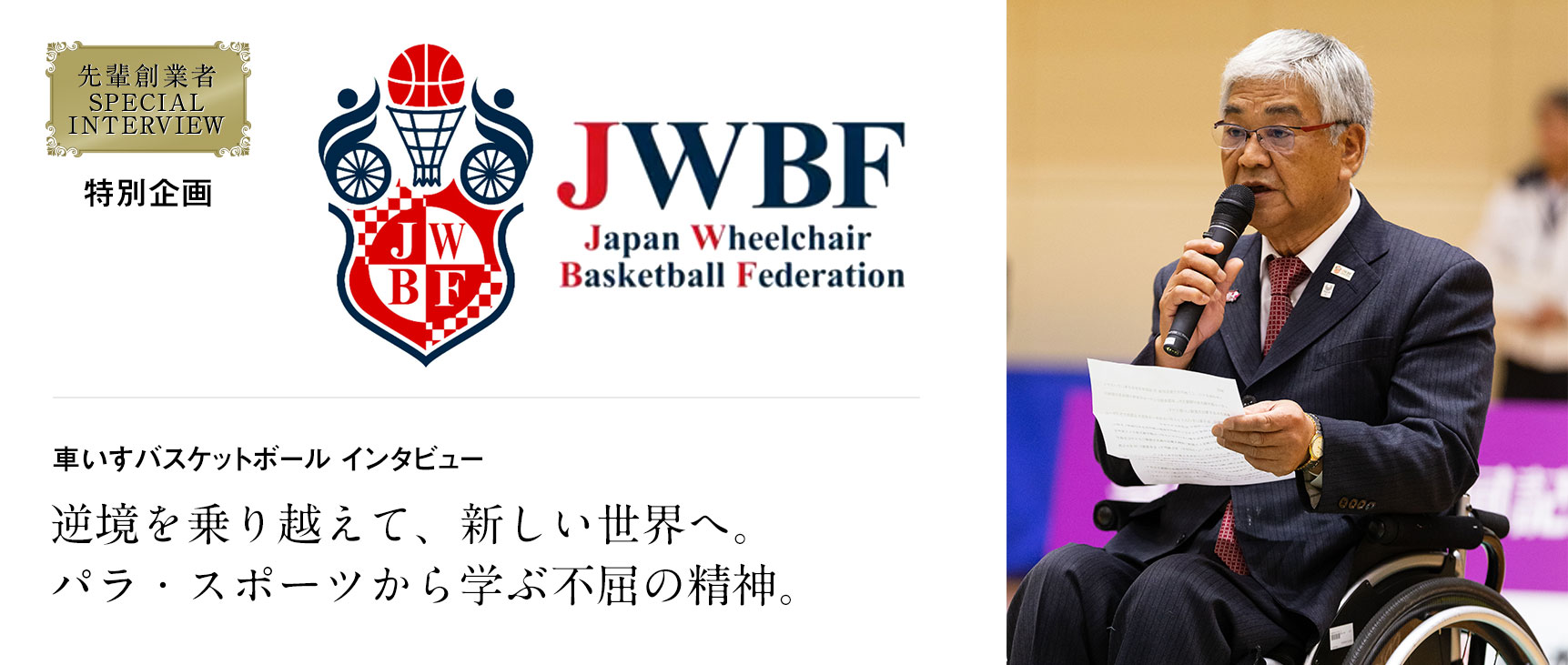

多くの感動を残して幕を閉じたTOKYO2020パラリンピック。中でも大会最終日に銀メダルに輝いた男子車いすバスケットボールは、人々の記憶に鮮烈な印象を刻んだ。しかし、選手はもちろん、玉川会長や車いすバスケットボール連盟(JWBF)にとって、ここまでの道のりは決して平坦なものではなかった。選手の発掘や資金調達、大会運営から会場確保など、障がい者スポーツをとりまく環境は課題が山積みであり、連盟サイドは常に問題解決に明け暮れていた。そんな中、創業にも通じる「挑戦」の気持ちを忘れずに、強い信念で競技と選手を支えてきた玉川会長。さらなる躍進を実現するために、連盟も体制を刷新し、次なるパリを目指す。

挑戦する気持ちを忘れない。それが物事を進める原動力になる。

支持を得るには心からの共感が大切!一方通行ではなく対話を大切に。

5年、10年先を見据えた取り組みで、組織の継続的な発展を意識する。

Q. 車いすバスケットボールとの出会いは、どんな経緯だったのでしょう?

玉川:私自身、21歳の時に脊髄を損傷する事故に遭い、医師から「一生歩けない。5年生存できればよい方だ」と宣告を受けました。当初はその現実が受け入れられず、「どうやったら死ねるかな」と考えてばかりいた時期もありました。そんなとき、たまたま看護士さんが車いすの先輩を紹介してくれたのです。その方は東京の三鷹から高円寺まで車でやって来たのですが、当時は手で車を運転できる「手動運転装置」を知りませんでしたから、彼が自分で運転してきたと言った時は本当にびっくりしました。それがきっかけとなって、ようやく車いすでの生活を前向きに受けとめるようになりました。

その後、実際に競技に関わるようになったのは、現在の国立障がい者リハビリテーションセンターに入所してからです。私も若かったですからね、有り余るエネルギーをスポーツで発散したいと考えました。当時は障がい者スポーツといえば、アーチェリー・水泳・卓球・バスケットボールくらいしかなかったのですが、施設の体育館で日本代表クラスのバスケットボールの先輩方が練習していて、これが女性に大変モテていらしてね(笑)。近くの看護学生たちがこぞってボール拾いのボランティアに参加するほどでした。今となっては笑い話ですが、私もモテたいという不純な動機がバスケットボールを始めたきっかけとなりました。

Q. 選手として、社会人として、何が会長の原動力となったのですか?

玉川:バスケをやるようになってから、気持ちが前へ前へと向かっていったのは確かですね。それと私の場合は家族の存在が大きかったように思います。仕事でも健常者の方には負けたくない一心で、何事にもがむしゃらに立ち向かっていきました。

私は1988年から車いすの製造販売会社「日本ウイール・チェアー」で営業職に就いておりました。この会社は競技用の車いすを扱う、日本では数少ないメーカーの一つです。昔は試合でも普通の車いすを使っており、試合のたびにバンパー呼ばれる部品を装着していました。現在はハの字になった競技用の車いすが使われていますが、この競技用の車いす開発には、選手だった経験を生かしてずいぶんアドバイスさせてもらいました。何よりも「この競技を盛り上げたい」という熱意があったからこそです。

結局のところ、私の原動力は生来の負けず嫌いと、支えてくれた家族への恩返し、そして私に挑戦の機会を与えてくれた車いすバスケへの情熱だったのでしょうね。

Q. 競技を取り巻く環境や連盟自体の成長は、どんな道のりでしたか?

玉川:これは初代会長にお聞きしたのですが、1964年の東京オリンピックの際、会長は海外の選手の様子に大変驚いたようです。今では考えられませんが、当時は障がい者といえば、一生を病院や家の中で暮らすものだという概念がありました。しかし、初代会長が見たパラ・スポーツを楽しむ人々は実に明るかった!日本ではパラ・スポーツといっても、リハビリの一環として考えられていたので、健常者と同じようにスポーツを楽しむ海外選手がとても輝いて見えたのでしょうね。

その後、1975年に当連盟が設立され、半世紀近い歳月が経過しました。現在は全国10ブロックの支部があり、それぞれが競技の普及と振興、障がい者の社会参加の促進、バリアフリー社会の実現などをめざして活動しています。

2013年には社団法人になり、活動資金の調達に基金制度を採用したことで、各企業や団体からの寄付の受け入れがよりスムーズになりました。資金調達に関しては設立以来の悩みでもありましたが、ありがたいことにTOKYO2020が決まった頃からスポンサー企業の申し出も増え、アスリート雇用という形でのバックアップもかなり増えました。

Q. 創業にも通じる資金調達のご苦労について、もう少し詳しくお聞かせください。

玉川:以前は経団連からスポンサーになってもらえそうな企業を50社ほど紹介していただき、大会前にパンフレットを携えて、地道に寄付をお願いしてまわっていました。主に私と前会長の野口が金策に奔走していたのですが、時間と交通費をかけてお伺いしても、足が出るような金額しか集まらないこともありました。

現在は各企業に社会貢献課という窓口があり、パラ・スポーツに関する理解もかなり高まっています。しかし、今度は競技の数そのものが増えたので、企業もどの競技をバックアップするか、迷われるようになりました。数あるパラ・スポーツの中から選んでいただくには、やはりしっかりした企画書が必要だと思います。同時に、これまで築いてきたネットワークをもとに、各界からのご推薦の言葉をいただくなどして、印象を深める努力も行っております。皆さまに価値を理解してもらうためには、こうした地道な努力を継続していかねばならないと認識しています。

Q. 大会運営において、有料化に踏み切った意図は何だったのでしょう?

玉川:競技の認知度を上げるのに、大会はなくてはならない存在です。昔は大会を開催するにしても、役員やボランティアさんたちによる手づくり感のあるものでしたが、現在は広告代理店の運営スタッフが入り、スポンサー企業のバナーが華々しく据えられるなど、見た目からして印象がガラリと変わりました。

分岐点となったのは、あるスポンサー企業がついた大会からです。来場者にアンケートをとったところ、多くの方たちが「これはスポーツだ!」と認識を改めてくださったようなのです。おそらく実際に見るまでは、車いすバスケをリハビリの一環のように捉えられていたのでしょう。お客さまの方から、「お金を払って見るに値する」との声が上がりました。そこで有料席を設けたところ、サービスも含めてサポーター会員さまにとても好評でした。この成功をベースに、来年早々にも有料となる全国大会を開催する予定です。

Q. 競技の普及という点では、プロ・リーグ化も有効な手段だと思いますが。

玉川:確かにそういう声もたくさん上がっているのは事実です。

ただ、地域によってクラブチームの数にも差がありますし、加えて各チームの考え方もさまざまです。上を目指すことを信条としたチームもあれば、スポーツを楽しむことに重きを置いたチームもあります。プロとしてお金をいただいて見せるチームが果たしていくつあるかと考えると、なかなか難しいところです。

現段階では大会を有料化した分、見に来てくださるお客さまへのサービス向上を図り、満足度の高いものにすることが、競技普及に最も有効な手段ではないかと考えております。また、大会ごとに車いす体験会などを設け、競技への理解、魅力を身近に感じてもらえるように努めています。当初は子どもたちばかりが参加していた体験会も、最近では大人も積極的に参加してくれるようになり、競技への関心が高まっている手応えを感じております。

競技の普及やスポンサー獲得などについては、現代風にSNSやメディアを多用する必要があるかもしれませんが、私としては一方通行な発信より、こうした体験会のように温かな交流の中から生まれる触れ合いや、実際に頭を下げて対面でサポートをお願いするようなつながりを大切にしたいと思っています。一過性のブームで終わらず、心から共感して競技への関心、理解を深めていただきたいのです。

その点、2021年の夏、有明アリーナで試合をご覧になった方たちは目を輝かせながら、異口同音に「自分もファンになる!」とおっしゃってくださいました。やはり、スポーツの力は間近で見て体験するのが一番だと、私も感動を覚えた次第です。

Q. 車いすバスケを取り上げた漫画の登場も、普及に一役買ったのではないですか?

玉川:おっしゃる通りです。井上雄彦先生の『リアル』による反響はかなりのものでした。当連盟に所属する東京の選手をモデルにしていたので、内容もまさにリアルそのもの。競技についてはもちろん、障がい者を取り巻く現実やその心情も、幅広い方にご理解していただく助けになりました。おそらくあの作品がきっかけで、多くの方にパラ・スポーツに関心を抱いてもらえたのではないでしょうか。

井上先生の出身地である鹿児島県伊佐市の各学校には、先生から『リアル』と『スラムダンク』の単行本一式が寄贈されたそうです。昨今、漫画はいろいろな場面で影響を及ぼしていますが、スポーツに与える影響はことさら大きいです。特に、子どもたちに夢や勇気を与えてくれる点では、スポーツの普及に関わるすべての人間が感謝しています。

Q. 今後、車いすバスケを盛り上げていくために、課題とされていることはありますか?

玉川:まず、最大の課題は選手の育成ですね。このたびの東京パラリンピックの成功は、何よりも選手の世代交代がうまくいった結果だと、私たちは分析しています。これまで連盟では、発掘・育成・強化のステップを踏んで選手を育成してきました。現在のトップチームは10年くらい前から合宿を開催し、一から指導してきた子たちばかりです。

しかし、近年は競技人口がほとんど増えておりません。私どもの時代は急激な交通量の増加だったり、職場の安全管理の不備だったりで、不幸な事故による後天的障がいを負う方も少なくありませんでした。現在はシートベルトの普及や安全管理の徹底など、状況はずいぶん改善されています。加えて少子高齢化の影響もあり、若手選手の発掘が難しくなっています。その上、パラ・スポーツ自体も競技数が増えるなど、選手がいろいろな競技を選べるようになりました。

とはいえ現状を見守るだけでは、競技そのものが衰退してしまいます。そこで、近年は健常者の方を交えて車いすバスケを楽しむ機会を設けています。例えば関東エリアでは、東京六大学の学生たちが競技の愛好者となり、大会を開いているほどです。チーム編成に苦労している地方のチームにとっては、こうした健常者の存在がとてもありがたい!さすがに国体など、公式なパラ・スポーツの場には一緒に参加できませんが、障がい者と健常者が線引きなく、共に一つの競技を楽しむことは大変意義深いと考えています。

Q. 継続的に競技を発展させていくために、どんな取り組みをされていますか?

玉川:現在、連盟では中長期計画の中で『未来委員会』を発足させ、何が問題なのかをすくい上げ、5年、10年先の連盟の在り方を探っています。

大きな課題とされているのは、「指導者の育成」・「資金不足」・「会場確保」などの3つです。

戦略がものをいう車いすバスケでは指導者の力が欠かせません。これまでは、海外の専門家を招いて教えを仰いだり、個々人が自費で海外留学したりしていましたが、今後は指導者を育成するシステムも整備していく必要があると感じています。そして、そのためには資金も必要です。資金不足を解消するには、以前にも増して、企業サポートのお願いに奔走していかねばなりません。

また、会場確保についても、以前よりご理解いただけるようになったものの、車いすを使用するとどうしても床面が汚れ、会場側にご迷惑をお掛けします。ボランティアさんの力も借りながら、キレイに掃除してお返ししているのですが、こうした努力を重ねる一方で、会場側のご理解が得られるよう努めていかねばと思っています。

Q. 最後に、リーダーの資質についてはどうお考えですか? また、創業者へメッセージをお願いします。

玉川:今年、男子のトップチームを率いた京谷ヘッドコーチは、もともとプロサッカー選手として活躍しており、優れた戦略眼を備えていました。しかし、私はそれよりも彼自身がローポインター選手*注1であり、ローポインターの選手の気持ちをよく理解できていた点が、チーム作りの成功要因につながったと考えています。選手の声にしっかり耳を傾け、バランス感覚を持ってチームを率いる、それが良きリーダーとなる第一歩ではないでしょうか。これは組織を率いる創業者にも共通すると思います。

男性指導者が女子チームを率いる場合などは、どうしても理解が足りていないケースもあるようです。昨今は女性の活躍が目覚ましい社会です。指導者として優れたリーダーシップを発揮するには、やはりあらゆる人の立場にたって、それぞれが組織に貢献するにはどうしたらよいかと、考えを巡らす必要があると思います。

これから創業を志される方も広い視野をもって、大局的に、物事に対応していくことが大事だと思います。また、自身の立ち上げたビジネスが、どう社会に貢献していくかもしっかり考えていただきたいです。一人一人がそう心がけることで、きっとより良い社会が築かれていくと思います。

*注1 ローポインター選手:車いすバスケでは運動機能障害の程度により、それぞれの選手に持ち点が与えられ、通常の試合では持ち点の合計が14点と決められている。そのため、障がい程度の軽いハイポインター選手の活躍が目立つこともあるが、世界レベルの試合になると、障がいの重いローポインター選手の活躍が勝敗を決めるといわれている。

![]()