独自の視点で読み解く⑱

「プーカ株式会社・珈琲豆ましろ」

Webマーケティングを事業の出発点に、備後エリアを中心としたWebメディアの運営も行うプーカ株式会社の岡本さんと、その取引先であり、コーヒー豆の焙煎・販売を行う「珈琲豆ましろ」の須山さんにお話を伺います。お二人はそれぞれの事業を通じ、「インターネットを使って地方から情報発信や商品販売を行う」というチャレンジを続けられています。地方の魅力や商品の特色を、どのように全国・海外へ届けているのか。さらに今後の展望などを詳しくお聞きします。

プーカ株式会社 代表 岡本茂久さん(写真左)

広島県の企業や個人事業主のWebプロモーションを総合的に支援するプーカ株式会社を2020年に設立。Webマーケティング、Webサイト制作、Web広告運用、広告物制作などを手がける傍ら、自社メディア「なじみマガジンONOMICHI」なども運営している。

珈琲豆ましろ 代表 須山祥平さん(写真右)

広島県尾道市向島で「珈琲豆ましろ」を運営。スペシャルティコーヒーを中心に、自家焙煎で一粒一粒丁寧に焼き上げるこだわりを持つ。オンライン販売を通じて全国へその魅力を届ける一方、地域に根ざした店舗運営にも力を入れている。

地域の魅力を多くの人に届けたい

- 記者 まずは岡本さんにお話を伺いますが、プーカ株式会社では具体的にどのような事業を行われているのでしょうか。

- 岡本さん プーカでは、企業や個人事業主さまのWebプロモーションを総合的に支援しています。WebマーケティングからWebサイトの制作、Web広告の運用・出稿代行、あるいは広告物の制作まで含め、「お客さまがインターネットでどう成果を出していくか」を一貫してサポートしているというイメージですね。

そしてもう一つの大きな柱として、自社メディアの「なじみマガジン ONOMICHI」「なじみマルシェ ONOMICHI」を運営しています。「マガジン」は、尾道をはじめとする備後圏域の「食」「工芸」「ファッション」など多彩なジャンルにわたる魅力を取材して記事化し、発信しているWebメディアです。「マルシェ」は、尾道をはじめ備後圏域を代表する名物店を集めたプラットフォームという位置付けです。

- 記者 「なじみマガジン ONOMICHI」を拝見すると、本当に幅広い商品やお店が紹介されていますよね。単に商品写真やスペックを並べるだけでなく、作り手のストーリーや体験レポートが充実していて、読み物として面白いのが印象的です。「リアルな体験」を重視している背景には、どのような思いがあるのですか。

- 岡本さん 地方の逸品って、本当に良いものがたくさんあるのに、まだまだ知られていないことが多いんです。それを魅力的に伝えるには、カタログ的な資料だけでは不十分、と感じていました。作り手の方に直接会って思いを知り、実際に私たちが試してどう思ったか、率直な感想をきちんと盛り込むことが大切です。「生の体験」と「生の声」を盛り込むからこそ興味を引けるし、記事としての価値が高まると考えています。

- 記者 記事としての価値ですね。その結果として、実際にアクセス数もかなり伸びているとお聞きしました。

- 岡本さん 運営開始から地道に記事を増やし、「尾道 お土産」「三原 お土産」「福山 お土産」といった「地域名+お土産」といったキーワードでGoogleの検索最上位を獲得するようになりました。最近では「広島 お土産」というビッグキーワードでも上位に表示されるようになっていて、かなり速いペースで閲覧数が伸びています。これも最初から「いっきに伸ばすぞ!」とがんばったわけではなく、こつこつと記事を増やし、質を高めていった結果だと思います。基本的なSEO(検索エンジン最適化)などは意識していますが、それだけでは限界があります。コンテンツの中身が伴っていなければ、仮に検索上位に上がっても読者の心をつかめず意味がない。だからこそ「実際の体験から得られる情報」を重視しています。

- 記者 今4年目とのことですが、順調に成長しているのは素晴らしいですね。そもそも、なぜ尾道を拠点に情報発信をしようと思われたのですか。

- 岡本さん 尾道は、大林宣彦監督の映画や観光地としての知名度がある場所で、人の出入りが多いんですよね。周辺を見ると、福山や三原、世羅、しまなみ海道、さらには広島市内とも行き来しやすい。そういう「人が行き交うエリア」にいるほうが、地域の魅力を多くの人に届けやすいんじゃないかと考えました。もちろん私自身が尾道の雰囲気や景色が大好き、というのも大きな理由です。また観光地としても海外からの評価が高まっていて、「地方のものを世界に届けたい」という視点でもやりがいがあります。

- 記者 そうした活動の中で出会ったのが、向島でコーヒーを焙煎している須山さんとのことですが、どのような経緯だったのですか。

- 岡本さん とある方から、「向島に広島土産を販売しているコーヒー豆専門店があるよ。取材をお願いされてみては?」と紹介されたのがきっかけでした。向島って、尾道本土から橋を渡ればすぐですが、独特の雰囲気があるんですよね。それで実際に取材に行かせていただいたら、ゆったりした空気の中でコーヒー豆を焙煎されていて、「ここ、とても素敵!」と思いました。「ゆるねこむかいしまコーヒー」というダンク式コーヒーの広島土産を取材させていただいたのですが、須山さんの想いやこだわりをお聞きすることができ、すっかりお店のファンになっていました。

向島で焙煎しながら全国へ。珈琲豆ましろ

- 記者 須山さんはオンラインでも販売をされていますが、売り上げについて、店頭販売とネット販売はそれぞれどのくらいの割合で推移していますか。

- 須山さん 現在は、店頭とネットでほぼ半々です。豆を購入しに店頭まで来られる方もいれば、オンラインストアで買われる方もいる、という感じですね。さらにオンラインやふるさと納税で購入した方が、全国から実店舗に来てくださるということも多々あります。

- 記者 今後、どちらを伸ばしていこうと考えていますか。

- 須山さん 店頭が3で、ネットが7くらいの比率にできたらと考えています。店頭販売はもちろん大事ですし、地元の方や観光で来られた方とのふれあいも大切にしたい。でもネット販売なら全国、さらには海外の方にも気軽にコーヒー豆や関連商品を届けられる可能性がありますから。特にうちは「ゆるねこむかいしまコーヒー」みたいな、ちょっと変わったネーミングやパッケージで販売しているので、インターネットを通じて「これ何?」と興味を持ってもらえるのは大きいと思っています。

- 記者 岡本さんの「なじみマガジン ONOMICHI」に取り上げられてから、反響はあったのでしょうか。

- 須山さん かなり大きかったんですよ。「ゆるねこむかいしまコーヒー」という商品名を目当てに来店される方が一気に増えて、驚きました。大量買いされるお客さまが現れたり、「なじみマガジンで知って、ネット販売で買いました」という連絡をいただいたりとか。やはりメディアに取り上げられると、お客さんが抱く印象が変わるんだなと実感しました。特になじみマガジンは、人間味のあるメディアであることが魅力のひとつです。

記事を書いている人と同じものを食べたり飲んだりしているような臨場感があり、お土産に悩んでいる人の背中を押すような構成になっているからこそ説得力があって、多くの方から支持されているんだと感じます。

“ここで飲める喜び”を形に

- 記者 店頭販売とネット販売を両立する中で、今後は新たにカフェをつくる構想もあるそうですね。もともとカフェをやりたいと思っていたのでしょうか。

- 須山さん いえ、当初はまったく考えていませんでした。最初は「自宅で楽しんでもらうためのコーヒー豆を焙煎し、販売する」というのがコンセプトで、「店内で飲める場所はつくらない」と割り切っていたんです。ところが実際に店頭でお客さんと接していると「ここで飲めますか?」とよく聞かれて。たびたびお断りするうちに、「もう少し気軽にここで味わってもらえる仕組みがあったら、お客さんと一緒に楽しめるのに」と思うようになったんです。

そこで今、カフェをつくってみようかと、検討を始めました。向島というロケーションの良さを生かして、海を見ながらゆったりとコーヒーを飲めたら最高ですよね。

地方×ネット販売で大切なのは「誰にどう届けるか」

- 記者 岡本さんの目線で教えていただきたいのですが、地元の特産品などをインターネットで紹介・販売するときに、特に大切なポイントは何でしょうか。

- 岡本さん 「何を誰にどう届けるか」を明確にすることが第一です。例えば「尾道にこういう魅力的な場所がある」「向島でこんな面白い商品をつくっている」という情報を、どういう人たちに、何を使ってアピールするのか。しっかり考えなければ、記事を書いてもSNSで投稿しても埋もれてしまいます。その上で、SEOや広告配信などテクニカルな部分も取り入れるわけですが、結局は「商品のストーリー」や「作り手の思い」をどれだけ丁寧に伝えられるか。近年は検索エンジンの仕組みが変わり、中身がしっかりしていないと検索順位は上がりませんし、見てもらえたとしても読者はファンになりません。

- 須山さん 「ゆるねこむかいしまコーヒー」も、「ゆるねこって何?」「向島ってどんな場所?」といったところから興味を持ってくれる方が多いです。名前もロゴも一見ふざけているようでも(笑)、そこに「焙煎する人間がどういう思いでやっているか」というストーリーを大切にしていますので、「面白そうだから買ってみよう」という流れが生まれやすいのかなと。ネット販売であれ店頭であれ、ただ商品を並べるだけじゃなくて、「どんな思いを込めた商品なのか」を語る努力を続けるのは大事だなと実感しています。

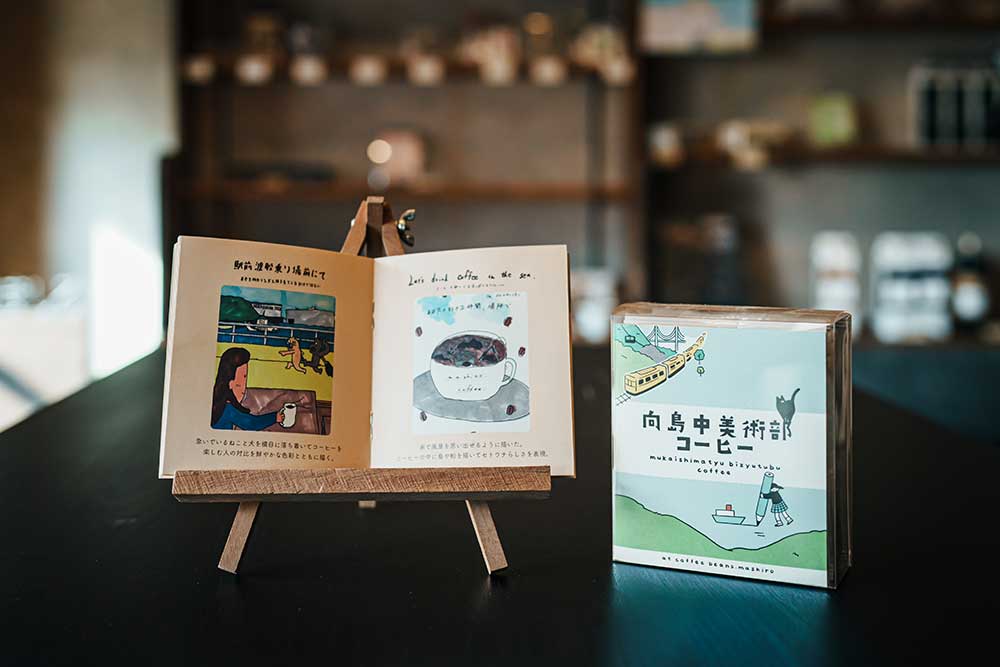

地元、向島中学校美術部の生徒たちとつくった商品も店内に並ぶ

- 記者 思いや地域性があるからこそ、大手の大量生産品とは違う魅力が出せますよね。では最後に、これから創業したい方や、地方でビジネスを始めようと考えている方へのメッセージをお二人からいただけますか。

- 須山さん 私が伝えたいことは「自分とめちゃくちゃ対話した方がいい」ということです。創業するとか、会社員をやめて次に行くとか、そういうタイミングで「自分が自分を良くないと思う部分はどこなのか」「自分の奥底にある考えはどんなものなのか」「今の自分を変える必要があるのか、それとも変えなくても良いのか」「そもそも幸せになる必要はあるのか(笑)」』など、誰かが言っている基準ではなく、自分自身が突き詰めて考えた基準を作った方が良いと思います。もちろん、私自身もできていない部分ばかりですが…(笑)。少しずつできてくると、色々なことが楽になると私自身は感じています。いざ何かをスタートするとそんな時間はなかなか作れないので、1年でも2年でも考え抜くことが大切だと思います。

- 岡本さん 私は「続けること」ですね。いいアイデアでも続けないと花は咲きません。続ければ成功するとは限りませんが、確率は上がります。例えばうちのメディアも、最初はアクセスなんてほとんどなくて、「続けていて大丈夫かな?」と思う時期もありました。でも「地方のいいものを深く取材して発信したい」「尾道が好きだから、ずっとこの街で何かをやりたい」というモチベーションがあったから続けられました。その点では、須山さんのおっしゃった自分との対話ができていたのかもしれません。そして続けた結果、少しずつアクセスが伸び、取材の幅も広がり、多くの人に認知してもらえるようになりましたから。

独自の視点で読み解く一覧

![]()